「建築空間創作集団colours」とは

分業制が基本とされる建築業界において、全員が多能工(一人ひとりが複数の工程をこなすことができるビルダー)で構成され、一社で全工程をまかなうことができる建築集団。

住居・店舗・オフィスなどさまざまな建築物を手がけ、多くのファンをもっている。

coloursのみなさん(向かって右端が奥野さん)

coloursのみなさん(向かって右端が奥野さん)

分業制が基本とされる建築業界において、全員が多能工(一人ひとりが複数の工程をこなすことができるビルダー)で構成され、一社で全工程をまかなうことができる建築集団。

住居・店舗・オフィスなどさまざまな建築物を手がけ、多くのファンをもっている。

coloursのみなさん(向かって右端が奥野さん)

coloursのみなさん(向かって右端が奥野さん)

ーーまずはじめに、企業理念をリニューアルしようと思ったきっかけは?

どうしたら社員が自走する会社組織をつくれるか、そのことについてずっと頭を悩ませていました。

”想像を楽しむ”という企業理念を掲げ、年に1回、会社の方針を社員に伝える機会を設けたり、「会社は社長のものではなく、社会の公器だ」という想いを発信してきましたが、社員の反応はすごく薄かった。ちゃんと伝わっているんだろうか。本当はどう感じているんだろうか。社員の本心がわからないから不安を感じていました。

ーーそうなると、日頃のコミュニケーションにも影響が出そうですね

毎朝出勤したら、一日の業務内容について手取り足取り指示を出していましたね。会社のことを自分ひとりだけが考えているような感覚があって、今振り返ると本当に孤独だった。

そしてなにより、僕ひとりだけが会社を引っ張っていくとなると、「自分の限界=会社の限界」になってしまう。会社がさらに成長していくためには、社員が自走できる状態になることが不可欠だと考えていました。

ーークオーターバックに相談する時点で、企業理念をリニューアルしようと考えていたんですか?

いえ、相談を続けるうちに、課題を解決するためにはインナーブランディングが重要だと気づき、まずは社員みんなで会社のことを考える機会をつくろうと。そこから全員参加のワークショップ形式で、会社の理念をあらためて策定することになりました。

ーー初めて参加する社員の反応はどうでしたか?

誰もブランディングやワークショップをやった経験がないから、全然ピンと来てなかったですよ。「ワークショップをやるよ」と声をかけたときに、「何かを(工作で)作るんですか?」と質問してきた社員もいたくらい。「仕事で忙しいのにそんなことに時間をかける必要があるのか」といった声もありました。

ーーそうなるとワークショップの雰囲気は…

みんな受け身になってしまって、発言量も少なかった。とくにディスカッションは、僕の発言がメインになることも多く、社員は「社長が何を考えているか」をうかがっている様子でした。まるで僕の中にある答えを探しているような。

だからちょっと不安になって、「自分は参加しないほうがいいのかな」って相談したことを覚えています。担当者からは「いや、社員と同じ場を共有することに意味があるので、参加し続けてください」と言われました(笑)。

ーーでも、ワークショップを続けるうちに、雰囲気が徐々に変わっていったんですね。

そう、回を重ねるごとに社員の発言量が増え、身を乗り出して議論するようになってきた。

クオーターバックの担当者が会社に何度も来てくれて、真剣に自分たちの会社のことを考えてくれているんだ、という信頼感が育まれたのも大きかったですね。

お互いにいろんな意見を出し合える関係性ができたからこそ、”明日をもっとcolourfulに”という新しい企業理念が生まれたんだと思います。

もとの企業理念は僕ひとりがつくったものだったけど、今回はみんなで考えることができた。一緒に試行錯誤しながらつくったからこそ、社員ひとりひとりの想いがそこに込められています。

ーー納得感が違いますよね。

そう、「これが自分たちの企業理念だ」ってね。

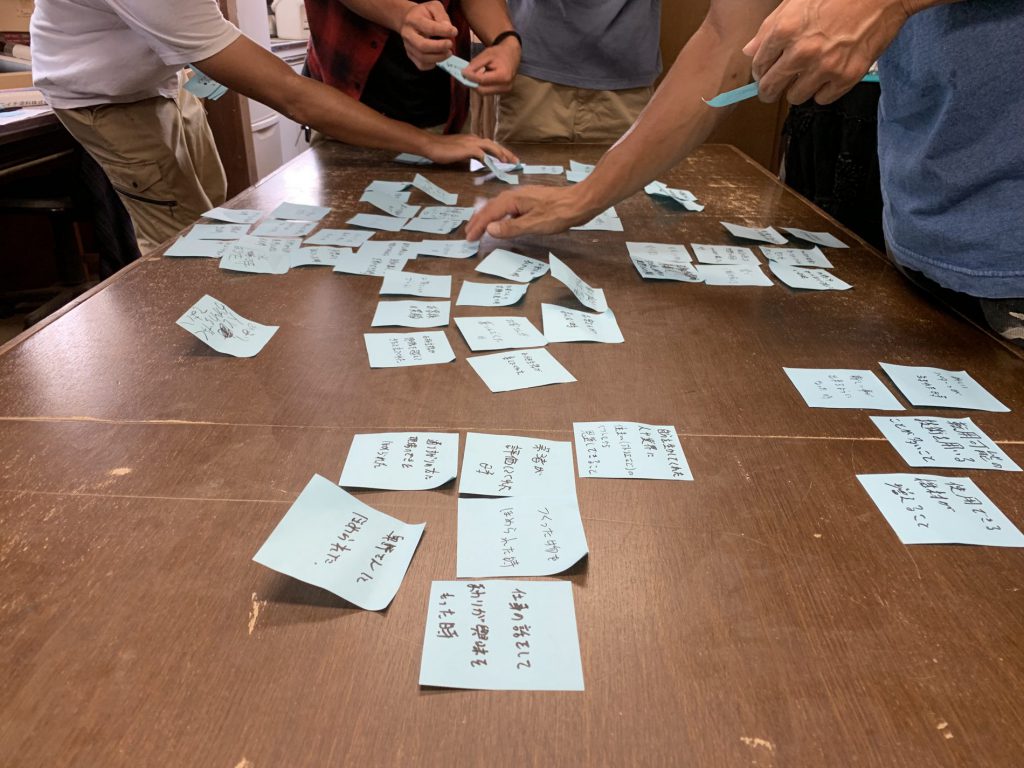

ふせんを使ったワークショップの様子

ーーワークショップ後に印象的だった出来事はありますか?

社員の口から「理念が自分の中で育っている」という言葉が出てきた時は驚きました。理念ができたらゴール、ではなかったんだなと。

ーー「理念が育っている」とは、具体的にどういうことでしょうか?

するめみたいに何度も言葉の意味を噛みしめて考えているというのかな。社員一人ひとりが”明日をもっとcolourfulに”という新しい企業理念について、日々の仕事を通じて感じたことや考えたことを加えたりしながら、自分なりの解釈を考え続けている。これはすごいなと思いました。

ーー社員の意識が変わってきたんですね。

間違いないですね。日々の仕事への姿勢にも変化があって、coloursらしい仕事のやり方を常に追求してくれています。たとえば、必要に応じて現場で使う事務所や工具を収納する場所を自主的に作ったり、利益や工数を考えて積極的にスケジュール管理を行う社員も出てきたり。だから今、僕は呼ばれたら現場に行くけど、普段は安心して社員に任せられるようになりました。

ーー理念策定ワークショップに続いて、コンセプトブックの作成に関しても聞かせてください。ここには企業理念だけではなく、会社の未来像や大切にしたい想いも記されていますね。

理念策定のワークショップを経て、言語化することの重要性に気がつきました。自分たちの会社が大切にしている想いや価値観について、きちんと言葉にすることで初めて腑に落ちるという実感があったからです。

ただ、僕たちは言葉を扱うプロではないから、僕ひとりや社内だけで言葉にしていくのは難しい。クオーターバックの担当者はコピーライターでもあるから、ぜひ一緒に作りたいと思って始めました。

ーー具体的にはどのように作成したのでしょうか?

月に1回のインタビュー形式ですね。僕が会社への想いや大切にしている価値観について答え、それを書き残してもらう方法で進めました。

相手からの問いかけによって、自分自身の考えが整理できたり、「そう、それが大切なんだ!」と新しい気づきを得られたのがよかったですね。日々の仕事が忙しいと、なかなか落ち着いて会社のことを考えられないので、ちょうどよい機会になりました。

完成したコンセプトブックには(随時更新)の注釈がある

ーー完成したコンセプトブックはどのように活用していますか?

最初は役員に内容を共有することからスタートしました。でもすぐに社員みんなに共有しようという話になって、今では四半期に1回のペースで、全社でコンセプトブックを確認しながら、今後の課題や解決策の検討を行っています。

ーー社員の反応はいかがでしたか?

印象的だったのは、コンセプトブックの内容に対して、「今の感覚だとちょっと変わってきているよね」と社員から声が挙がったことですね。これまでの会社の価値観に縛られず、常にアップデートを考え続けているなと感じました。

コンセプトブックは自分たちの行動の判断基準にもなるので、一人ひとりが自走するうえでも役立っています。言語化された判断基準があることで、あれこれ僕に確認しなくても前に進めることができます。

ーーかつては「会社のことを自分ひとりだけが考えている」状態でしたが、インナーブランディングを通じて、奥野さん自身にはどんな変化がありましたか?

これまでは、自分の力で「社員をまとめて引っ張っていこう」という意識が強かったけど、今は社員一人ひとりが考えて動いてくれています。そのおかげで、社員を幸せにするためには何をすべきか、経営者として次の一手を考えられるようになりました。

なによりも「自分たちで会社を運営していこう」という姿勢が嬉しいですよね。だから今、孤独を感じることはまったくありません。

経営者のみならず、課題に向き合い、孤独を感じながら仕事をしている方々は決して少なくないと感じます。

私たちは、「つながりのデザイン」をブランドコンセプトに掲げ、人と人の関係性を大切にしながら事業を展開する、リレーションデザインカンパニーです。組織がチームとしてよりよい成果を生み出すための一歩を、対話やワークショップを通じて一緒に考えます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

QBが携わったcoloursさんのプロジェクトについて、WORKSでもご紹介しています!ぜひあわせてご覧ください。